Titel:

Krass tödlich – Beglaubigungsgesten in Kriegsfilmen

Über den Beitrag:

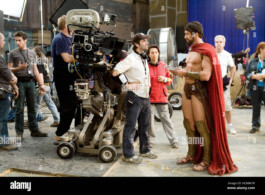

Filme können nicht wirklich authentische Erlebnisse in das Publikum duplizieren, denn sie vermitteln auf einer materiellen Ebene allenfalls Formen, Farben und räumliche Anordnungen. Damit schaffen Filme jedoch den realitätsnahen Eindruck einer Situation, der nicht durch das bloße Zeigen entsteht, sondern vielmehr als nachträgliche (Re-)Konstruktion durch die Betrachter*in selber. Kriegsfilme schaffen diesen Authentizitätseindruck typischerweise durch gestaltete und dramaturgisch gesetzte ‚Gesten‘, sei es mit einer verwackelten Handkamera, einer auditiven Kakophonie oder durch die Nähe zu den Soldaten, um für das Publikum (im heimischen Sessel) die Kampfsituation als hektische Überleben zu inszenieren. Der Vortrag behandelt die Gestaltung jener (authentifizierenden) Gesten.

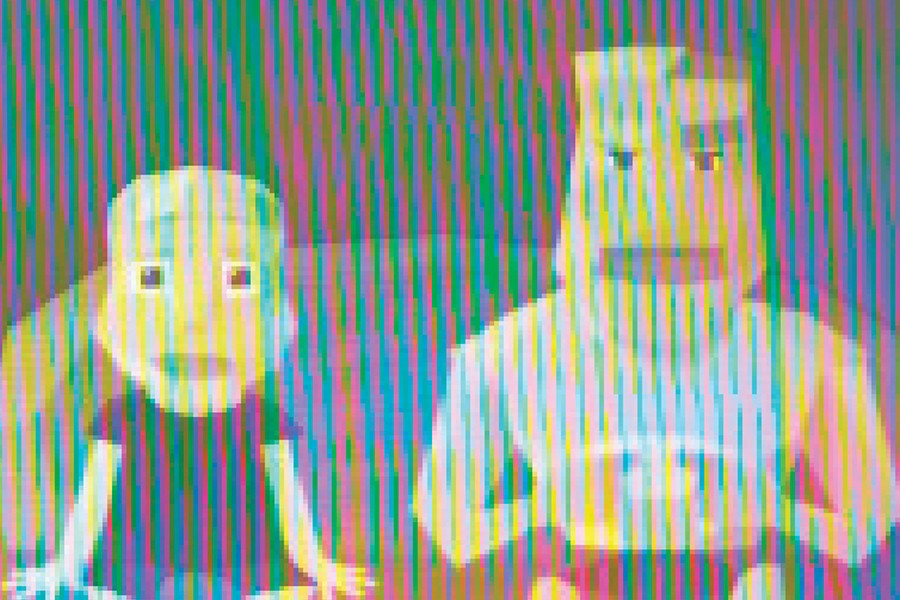

Bild aus: Der Soldat James Ryan, Steven Spielberg, 1998, Minute 00.18.15

Über Prof. Dr. Martin Scholz:

Martin Scholz ist seit 2013 Professor für Kommunikation & Projektmanagement an der Hochschule Hannover, Fakultät III – Medien, Information und Design.

Nach einer Fotografenlehre und einem Studium des Kommunikationsdesigns (Dipl.Des.) promovierte er zum Dr. phil. über Technologische Bilder. Er war Dozent für Fotografie an der 'Alten Post' in Neuss, wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Magdeburg sowie künstlerischer Assistent an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Seit 1989 bietet er kontinuierlich Lehrveranstaltungen an, darunter als Gastprofessor an der HBK Braunschweig (2008/09), als Vertretungsprofessor an der FH Mainz (2010/11), an der FH Münster (2013) und in Form von Lehraufträgen.

Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Medientheorie und der Bildwissenschaften, in den vergangenen Jahren mit Publikationen vorwiegend im Bereich der Datenvisualisierungen sowie zur Rezeption von Kriegsfilmen.

Titel:

Krass tödlich – Beglaubigungsgesten in Kriegsfilmen

Über den Beitrag:

Filme können nicht wirklich authentische Erlebnisse in das Publikum duplizieren, denn sie vermitteln auf einer materiellen Ebene allenfalls Formen, Farben und räumliche Anordnungen. Damit schaffen Filme jedoch den realitätsnahen Eindruck einer Situation, der nicht durch das bloße Zeigen entsteht, sondern vielmehr als nachträgliche (Re-)Konstruktion durch die Betrachter*in selber. Kriegsfilme schaffen diesen Authentizitätseindruck typischerweise durch gestaltete und dramaturgisch gesetzte ‚Gesten‘, sei es mit einer verwackelten Handkamera, einer auditiven Kakophonie oder durch die Nähe zu den Soldaten, um für das Publikum (im heimischen Sessel) die Kampfsituation als hektische Überleben zu inszenieren. Der Vortrag behandelt die Gestaltung jener (authentifizierenden) Gesten.

Bild aus: Der Soldat James Ryan, Steven Spielberg, 1998, Minute 00.18.15

Über Prof. Dr. Martin Scholz:

Martin Scholz ist seit 2013 Professor für Kommunikation & Projektmanagement an der Hochschule Hannover, Fakultät III – Medien, Information und Design.

Nach einer Fotografenlehre und einem Studium des Kommunikationsdesigns (Dipl.Des.) promovierte er zum Dr. phil. über Technologische Bilder. Er war Dozent für Fotografie an der 'Alten Post' in Neuss, wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Magdeburg sowie künstlerischer Assistent an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Seit 1989 bietet er kontinuierlich Lehrveranstaltungen an, darunter als Gastprofessor an der HBK Braunschweig (2008/09), als Vertretungsprofessor an der FH Mainz (2010/11), an der FH Münster (2013) und in Form von Lehraufträgen.

Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Medientheorie und der Bildwissenschaften, in den vergangenen Jahren mit Publikationen vorwiegend im Bereich der Datenvisualisierungen sowie zur Rezeption von Kriegsfilmen.